- 2025-01-06中华人民共和国公司法

- 2025-01-06中华人民共和国公司法

- 2025-01-15虚拟货币的机遇与挑战

- 2025-01-06中华人民共和国公司法

- 2025-01-09商事仲裁在新经济环境

- 2025-01-06合并分立默认文章标题

- 2025-01-06治理结构默认文章标题

- 2025-01-06公司上市默认文章标题

- 2025-01-06非诉相关默认文章标题

- 2025-01-06非诉相关默认文章标题

股权激励:源自42.8亿的“劳动争议”的启示

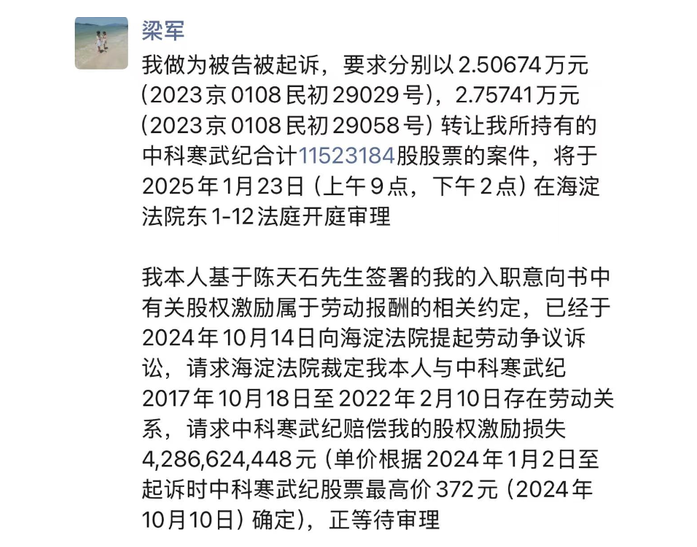

2025年春节前夕,“AI芯片第一股”寒武纪与其前CTO梁军先生的股权激励争议闹得沸沸扬扬,皆因坊间流传 “疑似”梁军先生的朋友圈截图:

(图片来源:新浪财经)

而早在2022年3月15日,寒武纪就曾发布《关于核心技术人员离职的公告》,称梁军先生已于2022年2月10日离职,其直接及间接持有公司股东北京艾溪科技中心(有限合伙)的出资额共计5.26415万元,根据其于公司上市前签署的股权激励相关《持股计划》等文件约定,应按照实缴成本加算年利率5.00%利息的回购价格进行转让。

42.8亿的“劳动争议”和索赔金额引起热议。笔者近期恰也代理类似的股权激励争议,结合直接经验,试对其中几个专业问题提出思考,总结启示。前述公司和人员分别以“H上市公司”和“L先生”进行代称。

1

股权激励争议:

劳动争议还是合同纠纷?

根据劳动法规,劳动报酬通常包括工资、奖金、津贴等,股权激励并未被明列为劳动报酬的一种,但与股权激励相关的纠纷是可能被视为劳动争议的。根据2023年12月12日发布的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)(征求意见稿)》(以下简称“《解释(二)(征求意见稿)》”)第一条:“【股权激励争议的受理】用人单位基于劳动关系以股权激励方式为劳动者发放劳动报酬,劳动者请求用人单位给付股权激励标的或者赔偿股权激励损失发生的纠纷属于劳动争议,但因行使股权发生的纠纷除外。当事人不服劳动争议仲裁机构作出的裁决,依法提起诉讼的,人民法院应予受理。” 即根据《解释(二)(征求意见稿)》,当满足“用人单位基于劳动关系为劳动者提供的股权激励被认为是劳动报酬“这一前提时,劳动者请求用人单位给付股权激励标的或者赔偿股权激励损失发生的纠纷就属于劳动争议,但通常需要通过劳动仲裁作为前置程序。

但《解释(二)(征求意见稿)》至今并未生效,虽然其在多个案例中被当事人频繁引用,可能被法院作为参考,但据笔者初步检索,尚未见到直接以《解释(二)(征求意见稿)》为依据认定某股权激励纠纷为劳动争议的判决。实践中一些法院,尤以上海地区为代表,认为股权激励合同属于平等主体之间的民商事合同,由此产生的纠纷不属于劳动争议。如当事人就付股权激励标的或者赔偿股权激励损失提起劳动仲裁,劳动仲裁委会通知申请人该争议事项不属于劳动仲裁受理范围,告知申请人就该事项向法院直接提起诉讼。比如上海的(2024)沪01民终6954号判决,员工要求公司支付股票期权激励,不属于劳动争议案件处理范围。(2023)沪01民终14466号判决、(2021)京01民终4121号判决亦认为,股权激励所签订的《股权授予协议》应属平等主体之间的普通商事合同,股权激励涉及的财产性收益不属劳动法项下劳动报酬的范围。

另一些法院可能认为,股权激励如带有劳动报酬的典型特征,就属于劳动争议范畴。如(2024)鲁10民终519号裁定书中,法院认为某公司授予员工股权证是基于员工与其关联公司的劳动关系并完成了相应工作成果或实现了一定绩效目标,股权证所呈现的并非公司与员工之间的孤立的合同关系,而是依附于劳动合同关系,该股权证所载权益的取得及行权均与劳动合同关系紧密相连,体现了劳动者从属于用人单位管理、通过劳动获得报酬的劳动关系典型特征。故认定该案实质上属于劳动合同纠纷,但员工应当经过仲裁前置程序才能向法院提起劳动争议之诉。

2

42.8亿的股权激励损失

是否有依据

初创公司设置股权激励,通常设立作为持股平台的有限合伙企业,员工通过持股平台间接持股,其持有的是有限合伙企业里的财产份额,基本上仅有“经济性权利”。 比如L先生持有的“股权“,实为其股东之一的有限合伙企业里的财产份额;通过对此持股平台的直接和间接“持股”,L先生再间接持有H上市公司的股权。持有股权激励的员工预期能获得的收益来源是持股平台的分红或财产份额转让收入。而一般作为持股平台的合伙企业并不从事经营,并无经营性收入,其利润则主要来源于其持股的经营性公司向其分红以及转让该经营性公司股权所得收入。在持股平台没有得到任何利润分配或转让股权收入的情况下,转让该财产份额的收入将是股权激励持有人唯一可期待的收益。但是L先生是否可能以42.8亿的对价转让该财产份额呢?

从公开报道可得知,H上市公司和L先生的主要分歧在于,H上市公司认为股权激励属于民事合同关系,而非劳动报酬,应根据《上市公司股权激励管理办法》及双方签署的《持股计划》,离职后未归属的股权应作废,已归属的股权需按事先约定的价格回购,与L先生离职时和现在的公司市值均无关。而L先生主张股权激励作为其任职期间的技术贡献和劳动成果的回报,属于劳动报酬的一部分,应受《劳动法》和其入职时与上市公司创始人签署的《入职意向书》中的相关条款保护,在离职后获得相应赔偿。

但笔者认为, 首先“股权激励属于劳动报酬“是基于《解释(二)(征求意见稿)》的精神赖以提起劳动争议的唯一前提。但股权激励是否属于劳动报酬需结合具体协议内容。股权激励的取得及其是否有收益,即使退一步被看作为劳动报酬,也与奖励或者福利待遇更相接近,公司关于奖励或者福利待遇的获取和退还标准的约定,往往体现于其签署的《股权激励授权协议》等合同性文件之中。员工可以选择不予签署,即选择不予接受此种奖励或者福利待遇;如选择签署,自然应接受公司关于此的合同约定。

公司通过授予股权给予员工财产性激励,其目的是员工向公司履行忠诚义务,此为股权激励中的核心内容,双方对等;员工与用人单位签订股权激励协议时是两个平等主体,因股权激励获得的财产性收入并非劳动法意义上的工资报酬。同时股权激励的投资行为的属性,也意味着员工接受股权激励价值不固定、有变动、可被收回的特性。在涉及员工离职后公司能否强制收回股权激励、退还员工出资款项、收回股权激励的价格或者计价方式等争议时,法院应该遵守意思自治原则,依据符合双方真实意思表示的股权激励转让协议的具体条款来断定。

当然如果公司在《股权激励授权协议》等合同性文件之中约定了股权激励收回的对价系以融资估值、某种市场价为标准,可能变动至对公司以言相对较高,只要符合当事双方当时的真实意思表示,法院也应要求公司依约履行。

3

法院“意定”

损失赔偿金额的可能性

法院判决合同损失赔偿主要遵循以下原则:1. 全面赔偿原则,填补守约方实际损失和可得利益损失;2. 合理预见原则,以违约方订立合同时可预见的损失为限;3. 减轻损失原则,守约方未采取合理措施导致损失扩大部分不予赔偿;4. 过错责任原则,根据双方过错程度划分责任;5. 损益相抵原则,守约方因违约获得的利益应扣除。

在中国司法实践中,法院判决合同损失赔偿时,可以有限度地适用衡平原则(公平原则),但仅在合同约定不明、法律规则适用显失公平时,适用补充,作为一种平衡利益,避免结果明显失衡,即以《民法典》第六条“公平原则”为基础,不得突破合同自由与损害赔偿的法定规则。

即,如果股权激励约定不明或依某标准对一方明显不公时,是存在法院依公平原则调整回购价格、确定损失金额的可能性的。但笔者研究发现,只要股权激励授予协议有明确约定,获授股权激励的离职员工应以其实缴出资额加少量年化利息,甚至以实缴出资额本身没有一分钱收益,向公司转让回股权激励,现实中并不乏生效判决支持此种约定;公司如已依约支付了回购价款的,法院认定支付有效,离职员工应配合回购。

4

股权激励协议中的

相关约定

一个完善的初创企业股权激励方案,不管采取什么样的股权授予方式,通常在授予时即会与激励对象签署书面协议,就激励方式、激励条件、激励价格、激励对象离职时的股权激励处置方案(包括在什么条件下回购、强制收回、回购价格或价格计算方式、支付方式等)做出事先约定。常见的处理方式包括对已行权的股权进行回购,未行权的股权则自动作废;股权回购通常采取股权转让方式,转让的对象可能为创始股东或其他持股主体;回购的价格则视激励对象离职的不同情形(区分是否善意,激励对象是否有过错,有违约情况等),设定不同的回购价格,或回购价格的不同计算标准,以体现公平原则下的不同处理方式;回购价款通常由创始股东或受让主体先予支付,公司再行进行股权变更等等。

结

语

Conclusion

在《解释(二)(征求意见稿)》可能生效的背景下,创业公司设定股权激励勿要过分体现股权激励从属于《劳动合同》、股权激励系劳动报酬的特征,避免类似争议被作为劳动争议对待,叠加劳动争议费用低和员工举证责任轻的特点,在劳动仲裁、劳动诉讼阶段被提起天价索赔。

/ 作者简介 /

漆艳 顾问

yan.qi@tahota.com

业务领域:跨境业务、公司商务/并购重组、争议解决